日本の水処理市場:タイプ別(腐食防止剤、スケール防止剤、殺生物剤および消毒剤、酸化剤、凝集剤および凝集剤、キレート剤、消泡剤、PH調整剤および安定剤、その他)。処理技術(化学、前塩素処理、曝気、消毒、物理的、沈殿、濾過、溶存空気浮選(脱気)、生物学的、バイオレメディエーション、その他);エンドユーザー (産業 (発電、製油所、パルプと紙、金属と鉱業、食品と飲料、石油とガス、その他); 自治体 (飲料水、廃水、レクリエーション、河川、湖、沿岸水) - 市場規模、産業2025 ~ 2033 年のダイナミクス、機会分析、予測

- 最終更新日: 2025年1月24日 | | レポートID: AA1023641

市場シナリオ

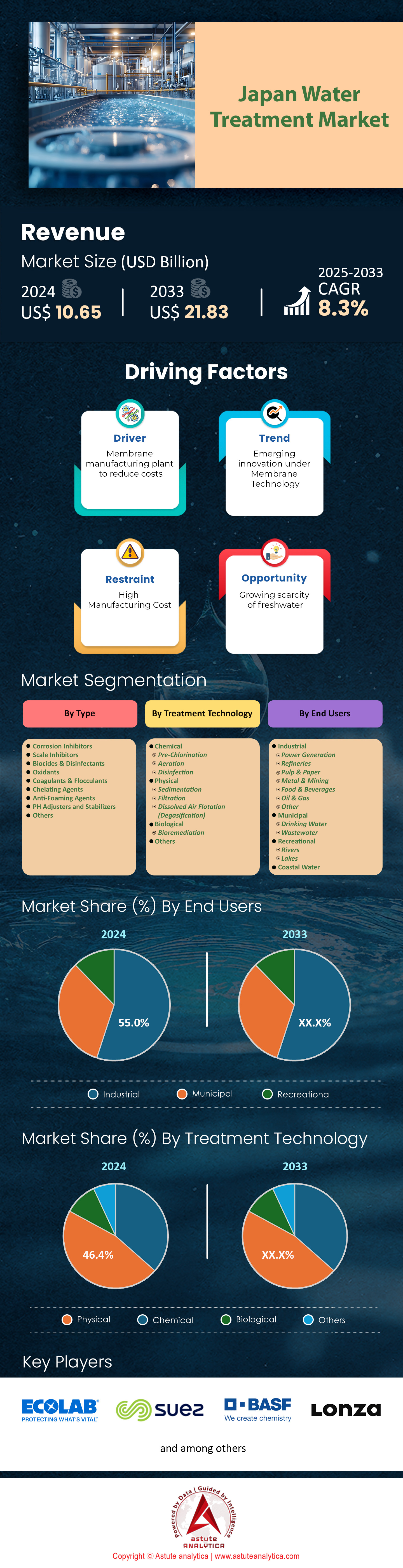

日本の水処理市場は2024年に106億5,000万米ドルと評価され、2025年から2033年の予測期間中に8.3%のCAGRで2033年までに218億3,000万米ドルの市場価値に達すると予測されています。

日本の水処理市場の状況は、環境目標の高まりと着実なイノベーションによって重要な岐路に立っています。東レ株式会社は、廃水再利用を最適化するための膜設計に重点を置いた専門の研究開発拠点を全国に 3 か所運営しています。東京都は2023年に、古い校区の下水道の枠組みを近代化するために3億7,000万米ドルを割り当てた。システムの老朽化に直面し、大阪市当局は2024年1月から11月にかけて1,300キロメートルの老朽化したパイプラインを取り替えた。これらの改修と並行して、福岡市は長期にわたる日照り期間中に安定した水の利用可能性を確保するために7台の新しい淡水化装置を導入した。

大手企業は、日本の水処理市場における先進的なソリューションを通じて、この進歩の多くを支えています。三菱化学は、産業排水から有害成分を確実に除去する次世代高分子樹脂を目指し、2024年に16件のパイロットプロジェクトを実施した。日立は現在、約 12 の県で毎日 2,200 メガリットルの水を処理し、都市部と地方の両方で水の浄化を強化しています。クボタコーポレーションは、農業地帯に蔓延する特定の微量汚染物質に対処するように設計された、新たに特許を取得した 5 つの濾過システムを発売しました。スエズは、地方自治体との戦略的パートナーシップに 5,000 万米ドルを投資し、エネルギー使用量を削減しながら業務効率を向上させることを目指しました。一方、横浜は、劣化した金属構造物による汚染の脅威を軽減するために、148 基の従来の地下タンクを交換しました。

北九州市は現在、持続可能な農業を支援するための栄養素の抽出に重点を置いた 26 の高度な水再生施設を運営しています。水処理市場のこうした拡大は、将来の世代のために水資源を保護するという取り組みを共有する地元当局と技術提供者との間の相乗効果を示しています。確立された政策により、関係者は堅牢な建築改善に向けて推進され続け、各都市固有の地質学的および人口統計上の要求が正確なエンジニアリング ソリューションで満たされることが保証されます。その結果、大規模企業と専門企業の両方がろ過、脱塩、高度な処理方法を改良するために競争する多様化した市場が生まれます。水の需要が高まる中、政府投資、企業の研究開発、地方自治体の取り組みによって推進される日本の総合的なアプローチは、信頼性の高い高品質の水処理システムの前例を作り続けています。

さらに詳しく知りたい場合は、無料サンプルをリクエストしてください

市場動向

推進要因: 産業の複雑さがエスカレートし、現代の日本全土で多面的な水処理を拡大するための高度なソリューションが求められています。

日本の産業部門は、エレクトロニクス、自動車、ハイテク製造業を筆頭に、大幅な多様化が進んでいます。トヨタは2024年に、現場で水を回収してリサイクルするクローズドループ廃水システムを目的とした5つの施設のアップグレードを開始した。大規模な高速道路網を担当する東日本高速道路株式会社は、重要な道路交差点付近に流出汚染を最小限に抑えるために特別に設計された 3 つのコンパクトな処理プラントを設置しました。パナソニックは、半導体製造からの副産物の軽減に重点を置いた 2 つの汚染防止ラボを開設し、さまざまな業界がカスタム ソリューションを必要とする様子を示しています。東レの新しいパイロット プログラムでは、高化学負荷下で先進的な膜を分析する 6 つの現場ベースのテストが実施されました。これは、複雑な産業運営から進化する要求を例証する大胆な動きです。インフラプロジェクトで知られる日立造船は、重金属を寄せ付けない独自のマルチバリア処理技術を4つの大規模工場に導入した。株式会社 IHI は、化学物質ベースの製造の増加に対処するため、地方自治体と提携して、栄養豊富な廃水の再利用を合理化する 9 つのカスタマイズされた施設拡張を行いました。

日本の水処理市場におけるこのような多様化により、高度に適応性のある濾過技術、高度なデジタル制御システム、リアルタイム監視の必要性が高まっています。この多分野の需要の急増により、地方自治体と民間企業との緊密な連携も促進されます。資源回収に焦点を当てた分社である三菱 RNG は、産業流出物には高濃度の汚染物質が含まれることが多いため、微量汚染物質のほぼ瞬時の検出を可能にする高精度センサー スイートを 1 つ導入しました。 45種類の化学物質でテストされた日立の二層技術は、産業上のニーズがいかにエンジニアリングの限界を押し広げているかを浮き彫りにしています。日本全体で水処理市場の拡大が続いているため、効率的なフェールセーフ機構が必要となり、高度な機器の取り扱いに熟達した専門技術者のための 12 件の横断トレーニング イニシアチブが推進されています。各プロジェクトは、エレクトロニクス大手であろうと自動車サプライヤーであろうと、市場が迅速に適応しなければ停滞のリスクがあることを強調しています。日本の産業の複雑さが加速するにつれて、水処理業者が重金属から複雑な化合物まであらゆるものを処理できる柔軟なシステムを改良、テスト、導入する勢いも増し、より広範な業界連携への道が開かれています。

傾向: 多様な都市景観にわたるマルチポイントの水質監視を簡素化する統合スマートセンサーシステムに対する自治体の好みの高まり

日本の地方自治体は、水質管理を統合して合理化するために、インテリジェントな監視プラットフォームにますます注目しています。東京都水道局は、重要な用水路の pH、濁度、残留塩素を検出できる 2,800 台のセンサー ノードを導入し、汚染の急増に対するタイムリーな警報を確実に提供します。横浜は、河川区域をリアルタイムでサンプリングし、溶存酸素と微量重金属の分析を容易にする80機の遠隔操作ドローンのテストを開始した。水処理市場におけるサッポロのパイロット計画では、マイクロプラスチックの存在を測定するための工業地帯近くの27個のセンサーアレイを紹介し、汚染物質が下流に広がる前に早期介入を支援しました。 Kawasaki は地元のロボット会社と提携し、機器の故障を示す温度差を監視するために、高流量交差点に 4 台の高度なスキャン プローブを取り付けました。これらの統合システムは手動介入を減らし、自治体のリソースをより戦略的なタスクに解放します。

メーカーはこの導入の急増を認識し、柔軟で拡張性の高いセンサーソリューションで対応しています。東芝は、検知機器を中央指令センターにリンクするクラウドベースのプラットフォームを1つ開発し、都市の管理者が遠隔地から問題を診断できるようにしました。並行して、富士通は地方の県の水道局向けに3つの広域ネットワークを導入し、かつてはリアルタイムの監視を妨げていた接続ギャップを埋めました。NECは、14本の主要パイプラインでテストされた専用のデータ暗号化システムを導入し、拡張されたセンサーネットワークにおける潜在的なサイバーセキュリティ侵害に対する懸念を軽減しました。水処理市場におけるこのデジタル進化は、自動アラートとリアルタイム分析が貯水池や運河の安全を守るために不可欠であると考える地元の事業者の間で大きな反響を呼んでいます。センサーからのフィードバックによって腐食、堆積物の蓄積、浸透のパターンが明らかになり、より正確な修理スケジュールを立てられるため、メンテナンスにもメリットがあります。巡回検査官は、これまで貯水池 1 か所から水サンプルを採取するのに 6 日を要していましたが、統合センサー グリッドにより、この日数は 2 日未満に短縮されました。実際、日本におけるセンサー主導型管理の採用は、将来を見据えたトレンドであり、純粋で途切れることのない水の供給を維持する上で、データ主導型ガバナンスが果たす役割に光を当てています。

課題: 進行する技術の断片化により、進化する日本の水処理枠組み内での統一基準に向けた協力調整が困難になっている

日本の水処理市場には、地方自治体、民間企業、産業界の顧客といった複数の利害関係者が存在し、それぞれが多様な技術や方法論に投資しています。需要ファネルの分裂を反映して、東京都だけでも 2024 年に専門的な治療システムに対して 112 件の個別の要望を出しました。名古屋が大阪の高度なオゾンプロトコルとは異なる9つの塩素消毒基準に依存していることに例示されるように、各都道府県は独自の消毒戦略を採用していることがよくあります。このように多様性が無数に存在するため、ソリューション プロバイダーにとって、広く認識された単一のアプローチを確立することが困難になっています。東京電力は、いくつかの水力関連の取り組みに参加し、代替酸化方法を含む 4 つの実証を実施しましたが、パートナーの調整が既存の機械的セットアップによって複雑であることがわかりました。 3つの別々のパイロットラインでテストされた金沢市の限外濾過膜の推進は、地域の優先事項がいかに集中的なガイドラインを上回ることができるかを強調しています。

メーカーは、複数の都市にまたがってマーケティングを行う場合、無数の要件とパフォーマンス指標を考慮する必要があります。トリシマポンプは、化学物質投与用のオプションモジュールを搭載した 2 つの統合ソリューションを発売しましたが、承認手順が矛盾しているため、取り込みは依然として混乱しています。機械的スラッジ除去に注力する中小企業である EH Environmental は、遠隔地に 7 件のカスタム ビルドを納入しましたが、各場所で個別の機器が必要であることがわかりました。合理化された基準が存在しないことは、トレーニングの取り組みにも影響を与えます。 2024年、420人の技術者が広島で特殊ポンプに関する数日間にわたるコースに参加したが、これらのモジュールが東京の推奨フレームワークと完全に互換性がないことが判明した。富士電機は、5 件の共同開発契約を結んだにもかかわらず、地域のガイドラインが異なるため、依然として承認が散発的である。水処理市場の利害関係者は、インフラストラクチャの展開を加速するだけでなく、一貫した品質管理を確保するために、より良い連携を求めるようになっています。一貫した技術ベンチマークがなければ、各自治体が「最適な水処理」を独自の解釈で解釈し、プロジェクトのスケジュールが長期化することになります。合理的な調整は依然としてとらえどころのないものですが、信頼性の高い高度な水処理システムを全国に提供するというより広範な目標と、局所的なニーズのバランスを取るための要となります。

セグメント分析

タイプ別

凝集剤と凝集剤は、浮遊物質を結合させて急速に沈降させることにより、飲料水と産業排水の両方を効果的に浄化するため、40.1% 以上の市場シェアを誇り、日本の水処理市場を支配しています。広く使用されている凝固剤には、硫酸アルミニウムや塩化第二鉄があり、コロイド粒子の電荷を中和する能力が証明されているためよく選ばれます。ポリ塩化アルミニウムも人気があり、高い濁度や有機負荷を伴う困難な流入液の処理に頻繁に使用されます。日本の主要サプライヤーは、高強度産業排水への取り組みを専門とする ChemREADY から、発電や製造などの分野でのカスタマイズされた凝固剤配合で知られる ChemTreat まで多岐にわたります。これらの化学処理は、確実に低い運用コストを超えて、多くの企業でデフォルトのままです。その理由は、地元の技術者の間での知名度が高く、その使用をサポートする確立された規制の枠組みがあるためです。一方、膜ろ過や高度な UV 消毒などの物理的な水処理ソリューションは、日本で急速に注目を集めています。その主な理由は、これらが化学物質を使用しない操作を実現し、残留汚泥を削減することで、より環境に優しい産業プロセスを目指す日本の動きと一致しているからです。

治療技術別

日本の水処理市場で 46.4% 以上のシェアを占める物理的技術は、より厳格化された環境指令と資源の持続可能性を重視する国の重なりにより、2024 年に大きな注目を集めています。 地方公共団体は、水質汚濁防止法のガイドラインの改正に促されて、次のような方法を模索してきました。化学プロセスと比較して二次残留物の生成が少ない 膜ろ過システム、特に東レの限外ろ過モジュールは、最も有力な物理的プロセスの 1 つです。荏原エンジニアリングが供給する急速砂ろ過装置も好評で、季節的な濁りのピークに対応するために北海道と宮城県で新たに140台の装置が稼働している。 ClearSeparationシリーズと名付けられた日立の圧力駆動ナノ濾過装置は、川崎市内の5つの主要工業団地に導入されており、大量のスラッジを生成することなく複雑な汚染物質を除去できるようになっている。クボタRMとして知られるクボタコーポレーションのセラミック膜システムは、試験現場でのメンテナンス間隔を年間ほぼ200時間短縮し、地方公共団体の運営コストを削減したと報告されています。さらに、日本水道協会が主導する政府と産業界の共同プロジェクトは、先進的なグラフェンベースの膜をテストするために2023年に24件のパイロット設置を記録し、この国の先進技術の導入に対する寛容さを示した。

日本の水処理市場に関する Astute Analytica のレポートでも、特に塩素処理や高度な酸化プロセスにおける化学副生成物の精査が強化されたことを受けて、物理的処理の選好が急増したのは公衆衛生と安全への懸念によるものであると考えられます。物理的分離の需要は、国の補助金によってさらに拍車がかかっています。国土交通省は今年度、特に地方県への分散型膜設置に500億円を計上した。いくつかの公共水道当局は、化学物質を使用しないアプローチにより許可が簡素化されると指摘しており、東京都は物理的のみのシステムでは許可に関連する管理手順が 18 削減されたと報告しています。日本水環境学会による2023年のパネル研究は、膜ベースのプラントが濁度0.1NTU未満を要求する排水規制をどのように一貫して満たしているかを強調した。その結果、安全性の向上、環境への影響の軽減、日本の厳しい水質基準を満たすことを目的とした、大手複合企業による継続的なイノベーションと公共支援の実証プロジェクトによって推進され、物理的治療が最前線の地位を固めつつあります。

エンドユーザーによる

55.0%を超える市場シェアを持つ産業ユーザーは、生産需要の高まりと水質汚濁防止法に基づく厳しい廃棄規制により、日本の水処理市場で中心的な役割を担っている。水質汚濁防止法は、有害な廃水を削減する高度なシステムの導入を産業界に強いている。経済産業省の報告によると、2023年の時点で、エレクトロニクス、自動車、化学分野の成長により、この国の製造業は毎日約10.2ギガリットルの水を利用しているという。東京都産業局の試算によると、大手製造業の運営コストの高騰を反映し、今年のコンビナートの平均排水処理料金は1立方メートル当たり290円にまで跳ね上がった。新日鉄のような重工業は、東レのMHL640逆浸透膜を主要工場2ヶ所に導入しており、それぞれ1日あたり7万立方メートルの処理能力がある一方、三菱化学の横浜施設では、アンモニア濃度を以下に下げるための新しい膜バイオリアクターシステムに31億円を投資した。 5mg/L。特に、ゼロ液体排出ソリューションに対する企業の関心も高まっており、名古屋の 3 つのパイロット サイトでは、地表水の抽出を最小限に抑えるために日立の CrystaPure をテストしています。

政府の法律は、厳格な排水基準値を義務付け、違反した場合には 1 日当たり 50 万円に達する罰金を課すことにより、水処理市場におけるこの優位性をさらに強化しています。これらの規制に準拠するために、産業界は限外濾過、イオン交換、逆浸透を組み合わせた多段階処理トレインに多額の投資を行うことがよくあります。日本工業用水協会の2023年の調査によれば、年間処理支出は全国で800億円を超えており、これは金属、溶剤、その他の規制物質を含む複雑な廃棄物の流れを処理する必要性と相関している。特に京都と広島のいくつかの地方条例では、大規模生産ラインからの排水のクロム含有量が 3 mg/L を超えないよう義務付けており、産業施設の広範なアップグレードを促しています。規制圧力、水使用量の増加、高度な処理技術のこの相互作用は、工業用水処理が現在、日本の水処理市場のエンドユーザー部門を支配している理由を説明しています。

このレポートをカスタマイズ +専門家と一緒に検証します

必要なセクションのみにアクセスしてください - 地域固有、会社レベル、またはユースケースで。

あなたの決定を導くために、ドメインの専門家との無料相談が含まれています。

この調査についてさらに詳しく知りたい場合:無料サンプルをリクエストしてください

日本の水処理市場のトッププレーヤー

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

- 腐食防止剤

- スケール防止剤

- 殺生剤と消毒剤

- 酸化剤

- 凝集剤・凝集剤

- キレート剤

- 消泡剤

- PH調整剤と安定剤

- その他

治療技術別

- 化学薬品

- 前塩素処理

- エアレーション

- 消毒

- 物理的な

- 沈降

- 濾過

- 溶存空気浮選(脱気)

- 生物学的

- バイオレメディエーション

- その他

エンドユーザーによる

- 産業用

- 発電

- 製油所

- 紙パルプ

- 金属と鉱業

- 食べ物と飲み物

- 石油とガス

- 他の

- 市営

- 飲料水

- 廃水

- レクリエーション用

- 河川

- 湖

- 沿岸水域

レポートの範囲

| レポート属性 | 詳細 |

|---|---|

| 2024年の市場規模価値 | 106億5,000万米ドル |

| 2033 年の予想収益 | 218億3,000万米ドル |

| 履歴データ | 2020-2023 |

| 基準年 | 2024 |

| 予測期間 | 2025-2033 |

| ユニット | 価値 (10 億米ドル) |

| CAGR | 8.3% |

| 対象となるセグメント | タイプ別、処理技術別、エンドユーザー別 |

| 主要企業 | Solenis、Ecolab、Kemira、Suez、Kurita Water Industries Ltd.、Lonza Group AG、BASF SE、東レ株式会社、SNF、MT AquaPolymer, Inc.、その他著名な企業 |

| カスタマイズ範囲 | 好みに応じてカスタマイズされたレポートを入手してください。カスタマイズを依頼する |

包括的な市場知識をお探しですか?当社の専門家にご相談ください。

アナリストに相談する

.svg)