日本の加工肉市場:肉の種類(鶏肉(鶏肉、七面鳥、鴨肉)、豚肉、牛肉、その他); 製品の種類(塩漬け、乾燥、生加工、調理済み、生発酵ソーセージ、生調理済み、その他); 包装の種類(真空包装、MAP包装、缶詰包装、プラスチック包装/ホイル、トレイパック、その他); エンドユーザー(家庭、外食産業(ホテル、レストラン、カフェ(HoReCa)、ケータリングサービス)、機関投資家、その他); 流通チャネル(オンライン(eマーケットプレイス、企業ウェブサイト)、オフライン(スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア)); 地域別市場規模、業界動向、機会分析、2025~2033年予測

- 最終更新日: 2025年8月11日 | | レポートID: AA08251444

市場シナリオ

日本の加工肉市場は2024年に128億8,000万米ドルと評価され、2025年から2033年の予測期間中に5.32%のCAGRで成長し、2033年には202億7,000万米ドルの市場評価額に達すると予測されています。.

日本の加工肉市場における主な調査結果

- 肉の種類別にみると、日本における加工肉のシェアのうち、鶏肉が約36%を占めています。.

- 製品の種類別では、調理済み加工肉が 28.69% 以上の収益を生み出しています。.

- 包装形態別では、真空包装が約32%のシェアを占めています。.

- エンドユーザー別では、食品サービス部門の市場シェアは 43.70% を超えています。.

- 本州は、76.41%以上の市場シェアを有し、地域別で最大の市場貢献者です。.

- 日本の加工肉市場は2033年までに128億8000万米ドルを超える規模に成長すると予想されます。.

日本における加工肉の需要は堅調であり、これは企業業績の好調さからも明らかです。これは、消費者の購買意欲が強く持続的であることを示しています。伊藤ハム米久ホールディングスは、2026年第1四半期の売上高が2,971億円と、非常に好調な見通しを示しました。日本ハムとプリマハムも、2024年の売上高がそれぞれ89億ドルと31億ドルと、堅調な見通しです。加工肉市場の各社は、この需要に応えるべく、多額の投資を行っています。丸大食品は、2025年度に73億円の設備投資を計画しています。伊藤ハム米久は、将来1万9,000トンの生産能力を持つ新工場を建設中です。これらの数字は、主要企業が現在の需要と将来の需要に対応するために、自信を持って投資を行っていることを裏付けています。.

.jpg)

この需要は、安定した家計支出と輸入への依存に根ざしています。2024年度の月平均家計消費支出は304,178円でした。この安定した支出が市場を支えています。2023年度のベストセラーとなった「コウクン®ソーセージ」のように、特定の商品に対する強い消費者需要が加工肉市場の成長を牽引しています。輸入需要の高さも、需要の高さを裏付けています。日本の「その他の調理済み肉」の輸入額は2024年に4,660億円に達しました。2024年の食肉総輸入量は358万トンと予測されており、これは国内供給を上回る需要を直接的に示しています。.

今後も価格が上昇する中でも、需要は堅調に推移すると見込まれます。ハムの小売価格は、2025年7月に1キログラムあたり1,618.05円まで上昇すると予想されています。また、国内加工食肉市場におけるソーセージ価格も、1キログラムあたり962.91円まで上昇すると予測されています。市場がこのような価格を維持できるということは、需要の非弾力性を示しています。こうした見通しを踏まえ、各社は高い目標を設定しています。伊藤ハム米久は、2025年度に家庭用冷凍食品の売上高を187億円とすることを目標としています。日本ハムは、今後の市場需要に自信を持っており、2026年度計画で過去最高の事業利益610億円を目指しています。.

さらに詳しい情報を得るには、無料サンプルをリクエストしてください。

日本の加工肉市場を変革する3つのトレンド

- 高付加価値ハイブリッドおよび植物由来代替品の台頭:ハイブリッド肉製品に対する消費者の需要の高まりは、重要なトレンドとなっています。これらの製品は、従来の肉に大豆やエンドウ豆タンパク質などの植物由来原料をブレンドしています。このアプローチは、肉の風味と食感を完全に損なうことなく、健康と環境への懸念の両方に対処しています。大手企業は、こんにゃくなどの代替タンパク質を原料とした「肉のような」植物由来ソーセージやハムを発売しています。このカテゴリーはニッチ市場を脱し、イノベーションの重要な分野となりつつあり、肉の消費量を減らしながらも、馴染みのある食品を楽しみたいフレキシタリアン(偏食主義者)にとって魅力的な存在となっています。このトレンドは、加工肉市場の定義そのものに大きな変化をもたらしています。

- 小売チャネルにおけるハイパーコンビニエンスと個食中心の優位性:利便性への需要は、特に日本に広く普及しているコンビニエンスストアにおいて、ハイパーコンビニエンスへと進化しています。重点は、調理不要ですぐに食べられる、個食、加熱調理済みの加工肉製品へと移行しています。これには、サラダ用の調理済みソーセージスライス、個包装のハムステーキ、電子レンジ調理可能なベーコンストリップなどが含まれます。この傾向は、日本で増加する単身世帯と、手間のかからない食事を求める高齢化社会によって推進されています。小売業者は、利益率が高く、外出先でのライフスタイルに直接対応する、こうした非常に便利な形態の商品に、より多くの棚スペースを割り当てています。

- 機能性食品と強化加工肉への注力:単なる低脂肪や低ナトリウムといった選択肢にとどまらず、機能性加工肉という新たな波が生まれています。メーカーは、肌の健康のためのコラーゲン、ストレス軽減のためのGABA、高齢者向けにカルシウムやタンパク質を配合するなど、健康効果を高めた食品を製造しています。消費者が食品を積極的な健康管理のツールと捉える傾向が強まるにつれ、こうした「機能性表示食品」(FFC)製品は人気を集めています。このトレンドにより、生産者は一般的なソーセージやハムを付加価値のある機能性食品にすることで、自社製品の差別化を図り、高価格を実現することが可能になります。

高齢化が加工肉製品のニーズを再定義

日本では、高齢者層が需要を牽引する傾向が強まっています。そのため、健康志向で食べやすい、特別な製品への強いニーズが生まれています。企業は、この特定の需要に応えるため、急速なイノベーションを進めています。大手メーカーは、高齢者向けの「ソフトサラミ」を発売し、2025年の販売量を300トンにすることを目標としています。「機能性表示食品」(FFC)を取得した加工肉製品は、2025年初頭までに120製品に達しました。投資もこの傾向に追随しています。ある加工業者は、ソフト食感のソーセージを製造するための新ラインに20億円を投資し、2024年に稼働を開始しました。こうした健康志向は、価格の上昇を招きます。カルシウム強化ハムスライス100gパックは、2025年初頭の東京市場で平均450円で販売されていました。こうしたニーズを軸に、企業部門の強化が進められています。.

飲み込みやすい肉ピューレを専門とする「ケアフード」事業部は、2025年度に35億円の売上目標を掲げています。2024年には、スマイルケアフード認証など、新たに40種類の加工肉製品が国の認定を取得しました。新技術の活用も進めており、低塩ベーコンを開発し、2025年には500トンの生産を目指しています。社内には専門知識の蓄積も進めており、ある企業では現在、製品開発のために15人の管理栄養士を雇用しています。オンライン販売も拡大しており、ある専門店では、2024年にイージーチュアソーセージを5万本販売する予定です。研究資金も投入しており、2024年にはタンパク質強化プロジェクトに8000万円の助成金が交付されます。.

家庭用代替食品ブームがプレミアム利便性の需要を刺激

需要を決定づける2つ目の側面は、プレミアムな利便性へのシフトです。これは、ホームミールリプレイスメント(HMR)のトレンドによって推進されています。消費者は高品質で温めるだけで食べられる食事を求めています。企業戦略はこの大きなチャンスを反映しています。伊藤ハム米久の「デリ&レストラン事業」は、2025年度の売上高を1,057億円と予測しています。日本ハムの加工食品部門は、主にHMRの売上高によって、2025年に175億円の事業利益を目指しています。小売空間は物理的に変化しています。大手スーパーマーケットチェーンは、2024年末までに拡張したデリコーナーに80種類のプレミアム加工肉を揃える計画を立てています。新製品はプレミアム価格となっています。.

ローストビーフ入りミールキットのコンポーネントが2024年後半に150gパック1,200円で発売されました。物流インフラも拡大しています。ある冷凍食品会社は、2024年に調理済み食品ポートフォリオを扱うため、新しい倉庫に60億円を投資しました。イノベーションのペースは速いです。大手コンビニエンスストアチェーンは、2025年上半期に加工肉を使った25種類のHMR新製品を発売しました。消費者直販モデルは活況を呈しています。サブスクリプションボックスサービスは、2024年に高級ソーセージが入った10万箱を出荷しました。特定の製品の販売目標は高く、ある企業は2025年にベーコン入り冷凍パスタを500万個販売することを目指しています。高級チャネルでも成長が見られ、東京の百貨店は2024年の年末商戦期間中にシャルキュトリープラッター1,500個を販売しました。この分野には資金が流入しており、フードデリバリーテクノロジー企業は2024年に15億円を調達する予定です。.

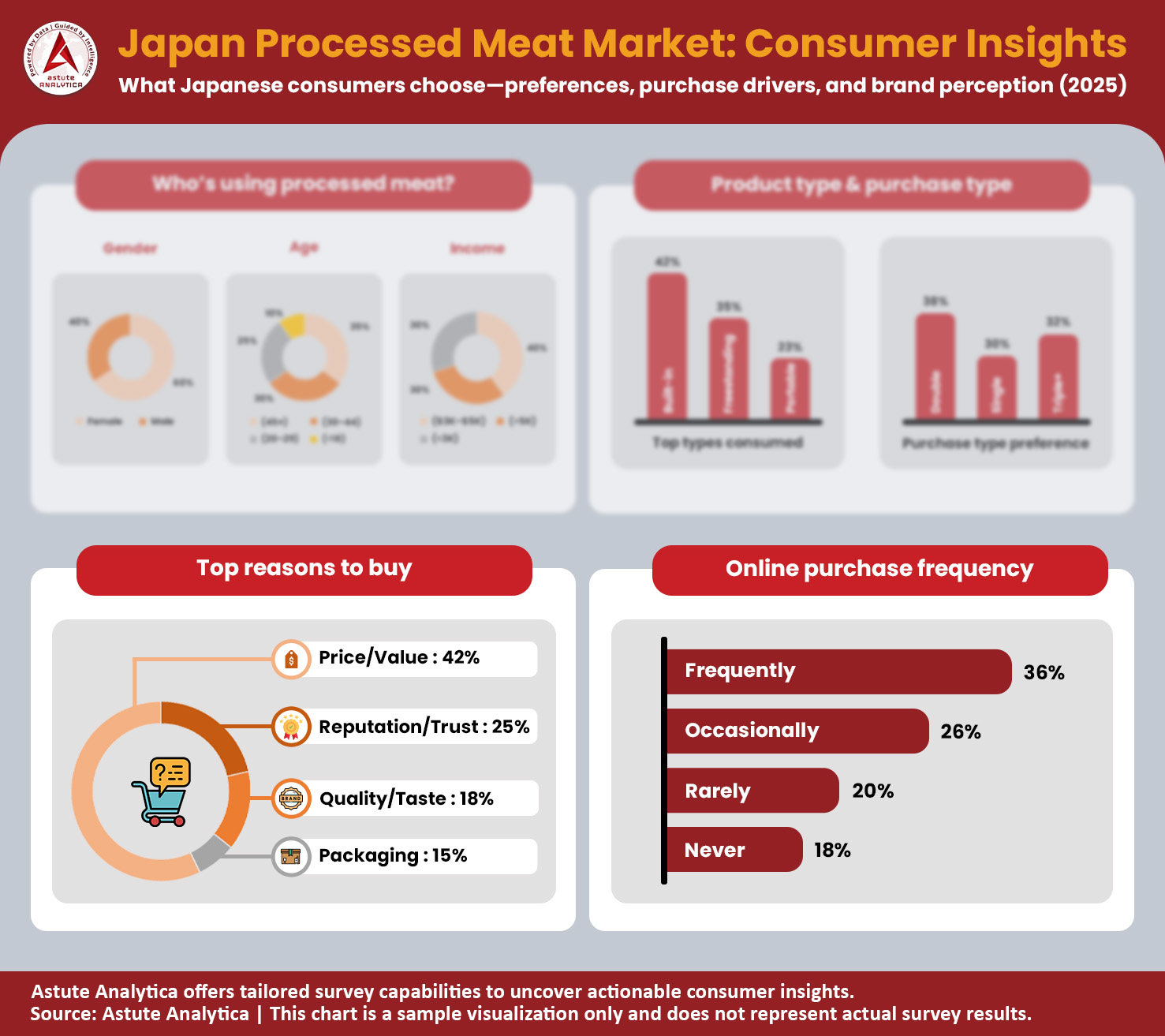

消費者インサイトの分析

人口統計学的に見ると、45歳以上の消費者層が最大の消費者層(35%)を占めており、加工肉の主な消費者は中年女性(60%)であることが示唆されています。これは、男性と中間所得層の間でやや高い嗜好が続いていることに支えられています。この年齢層は全体として市場シェアの大部分を占めており、消費パターンを左右しています。.

製品タイプの嗜好性という点では、加工豚肉が最も多く消費されている肉製品であり、その主な要因は鮮度、価格、ブランドへの信頼度です。これらの要素は購買決定に大きな影響を与えます。.

認知度は高く、消費者の40%以上が加工肉製品を知っています。主な情報源は口コミと店頭プロモーションであり、実店舗の存在と社会的影響力の重要性が浮き彫りになっています。.

購入頻度は月1回程度(40%)に集中しており、加工肉を選ぶ際の最大の考慮事項はブランドの評判です。大多数は少量の購入を好み、利便性へのニーズが高まっています。.

販売チャネルは従来型のスーパーマーケットが中心で、加工肉販売では70%の市場シェアを占めています。オンラインでの購入は頻度は低いものの、着実に増加しています。.

さらに詳しい情報を得るには、無料サンプルをリクエストしてください。

セグメント分析

健康志向と経済感覚が推進する鶏肉の圧倒的な地位

鶏肉が市場をリードする理由は、確固たる消費者習慣と経済状況にあります。2023年の日本人一人当たり鶏肉消費量は約14.4キログラムで、主食としての地位を保っています。同年、世帯平均で7万2,800円が食肉に費やされ、手頃な価格の鶏肉は家計に優しい重要な選択肢となっています。鶏肉の人気の明確な指標として、2023年第3四半期の鶏肉消費量は1.6%増加しました。消費者は高価なもも肉から赤身のむね肉へと移行しており、コスト意識の高い傾向も見られます。日本の鶏肉供給量は、1966年以降、長期にわたる基盤的な役割を示すように、年間平均2.2%の安定した成長を遂げています。こうした消費パターンは、日本の加工肉市場における鶏肉の地位を確固たるものにしています。.

こうした膨大で増大する需要を満たすため、サプライチェーンは大規模に運営されている。2024年2月現在、日本のブロイラーの個体数は約1億4,500万羽で、前年比2%増となっている。需要と国内供給のギャップを埋めるため、日本は2024年に110万5千トンの家禽を輸入する計画だ。同時に、国内の鶏肉生産量は2025年には175万トンに増加すると予測されている。その結果、2025年の鶏肉の総消費量は284万5千トンに達すると見込まれている。日本の家禽生産量は2028年までに約280万トンに達すると予測されており、日本の加工肉市場全体において家禽が支配的な地位を固めることになる。.

急速に変化する社会において、利便性文化が調理済み肉の普及を後押し

日本の加工肉市場では、根深い人口動態の変化に対応するソリューションを提供することで、調理済み肉製品が好調です。このセグメントは現在、28.69%以上の市場シェアを占めています。2023年には、単身世帯が最も多く、その数は1,849万5,000世帯に達しました。日本の平均世帯人数はわずか2.23人に縮小しており、伝統的な食事の調理の必要性は減少しています。さらに、女性の労働力参加率が高く、2022年には53.97%に達したため、調理に費やす時間が少なくなっています。これらの要因が調理済み食品セクターの直接的な原動力となっており、2023年には売上高1兆7,835億9,056万円に達しました。このような簡単に調理できる食品の需要は、現代の日本の生活をそのまま反映しています。.

一人暮らしと利便性への傾向は強まっています。単身世帯のうち、855万人は一人暮らしの高齢者で、調理済み食品に大きく依存する人口構成となっています。予測によると、65歳以上の一人暮らしの人の数は、2050年までに1,083万人に膨れ上がることが示されています。2024年上半期の暗い統計では、37,227人が自宅で孤独死したと報告されており、独り暮らしの蔓延を浮き彫りにしています。2050年までには、単身世帯が全世帯の44.3%を占めると予測されています。これを受けて、調理済み食品市場は2022年に226.68キロトンに達し、2031年度までには111億7,000万米ドル規模の産業に成長し、日本の 加工肉市場において強力な地位を確保すると予測されています。

真空包装は鮮度、安全性、廃棄物削減の推進をリード

真空包装の普及は、日本が食品ロス削減に真剣に取り組んでいることの表れです。2022年度、日本では472万トンという膨大な量の食品ロスが発生しました。そのうち236万トンは事業者によるものです。個人レベルでは、1人当たり1日あたり103グラム、年間38キログラムの廃棄物が発生しています。この問題による経済的損失は甚大で、4兆円、一人当たり3万2000円以上に相当します。特に重要なのは、廃棄される食品の33%は食べられると推定されており、保存は国家的な優先事項であり、日本の加工肉市場の主要な牽引力となっていることです。.

真空包装は強力な解決策となります。日本の食品包装市場は2024年に146億米ドルに達し、このセクターの規模を物語っています。肉類は食品廃棄物の体積比で3%未満ですが、関連する排出量の約10%を占めており、その保存は環境的に非常に重要です。この技術により、冷蔵肉の賞味期限は数日から10日以上に効果的に延長されます。これは、年間1人あたり46kgの食品を廃棄する70代世帯にとって特に重要です。世界の真空包装市場は2024年から2028年の間に79億3000万米ドル成長すると予測されており、品質維持と腐敗防止における真空包装の重要な役割が強調されています。

このレポートをカスタマイズ + 専門家による検証

地域別、会社レベル、ユースケース別など、必要なセクションのみにアクセスできます。.

あなたの意思決定を支援するためにドメイン専門家との無料コンサルテーションが含まれています。.

食品サービス部門:市場規模を牽引する紛れもない消費エンジン

外食産業は、その驚異的な規模とリーチにより、加工肉の主要な消費者となっています。2024年末時点で、日本には55,736のコンビニエンスストアがあり、売上高は過去最高の11兆8000億円に達しました。これらの店舗は、年間164億人もの来店客にサービスを提供しました。その密度は驚異的で、国内人口2,240人に1店舗のコンビニエンスストアが存在しています。2022年の日本の外食産業全体の市場規模は2,143億5000万米ドルでした。取引量と拠点数の多さから、このセクターは最も重要な買い手であり、日本の加工肉市場全体を形作っています。.

この業界の影響力はコンビニエンスストアだけにとどまりません。東京だけでもミシュランの星を獲得したレストランが200軒以上あり、広大で多様なレストラン文化の中でも特にハイエンドな存在です。大手クイックサービスレストランチェーンは膨大な消費者を抱えており、マクドナルドは2,932店舗、KFCは865店舗を展開しています。観光需要はさらに伸びると見込まれ、2024年の観光収入は600億米ドルを超えると予測されています。日本は2030年までに6,000万人の訪日外国人旅行者を誘致するという将来目標を掲げています。この成長を支えるため、セブン&アイ・ホールディングスは2030年度までに約1,000店のコンビニエンスストアを新たに出店する計画です。これらの力強い数字は、外食産業が加工肉の消費を揺るぎなく支配していることを示しており、同産業が日本の加工肉市場において最も大きな影響力を持つようになっています。.

この研究についてさらに詳しく知るには:無料サンプルをリクエストしてください

地域分析

本州:生産の中心地と先進的な消費需要の中心地

本州が加工肉市場において優位に立っているのは、大規模なインフラ整備と人口密度の高い地域に支えられている。この地域の主要港は、原材料の重要な輸入地点となっている。2024年には、東京港だけで11万トンの豚肉加工品を輸入した。近隣の横浜港では、さらに9万5000トンの鶏肉加工品を取り扱った。この膨大な量は、高度な加工施設の広大なネットワークに供給されている。茨城県の主要工場は、2025年までに1万5000トンのソーセージを生産するという目標を掲げている。企業はこの地域に多額の投資を行っており、静岡県の加工業者は2024年に生産ラインの自動化に50億円を投資した。2024年には群馬県に新施設が開設され、この部門の従業員数は350人増加した。.

この生産力は、日本の加工肉市場において、支出額の高い洗練された消費者層に直接サービスを提供しています。2024年には、関東地方のハムとベーコンへの世帯平均支出額は月額1,100円でした。小売業のイノベーションは急速に進んでおり、大阪に拠点を置くチェーン店は2024年にプライベートブランド加工肉の新商品45種類を発売する予定です。プレミアム市場も堅調で、神奈川のメーカーが8,500円で販売するギフトセットも販売されています。物流基盤も拡大しており、埼玉の倉庫は2024年に1万パレットのスペースを増設する予定です。持続可能性に関する目標も定量化されており、西宮工場は2025年までに1トンあたりの水使用量を500リットル削減することを目指しており、この地域の先進的な事業展開を反映しています。.

九州は高級畜産と専門加工の拠点

九州が加工肉市場において確固たる地位を築いているのは、畜産の中心地としての評判に支えられているからです。この地域は高品質の豚肉で有名です。鹿児島県だけでも、2025年には85万頭の黒豚を加工用に出荷すると予測されています。加工規模は大きく、鹿児島の主要工場では現在、1日あたり4,000頭の豚を処理できる能力を備えています。このように高品質な原材料にこだわっていることが、重要な差別化要因となっています。宮崎県における高級豚肉の農場出荷価格は、2025年初頭に1キログラムあたり600円に達しました。この特化した生産は、認定生産者のネットワークの拡大によって支えられており、2024年には1つのプレミアムブランドにつき250軒の農家が登録しています。.

この専門能力を強化するための投資が流れ込んでいます。熊本では2024年に初期投資80億円で新たなベーコン加工施設が稼働しました。佐賀県も加工肉市場の成長を促進しており、2024年には地元の加工業者に5億円の補助金を支給する予定です。福岡県の博多港は重要な拠点であり、2024年には輸入冷凍加工肉6万トンを取り扱います。新製品開発も活発で、九州のある協同組合は、2025年までに新ブランドのチキンソーセージを500トン生産するという目標を設定しています。こうした特化は小売業の成功にもつながっており、九州の大手スーパーマーケットチェーンでは、2024年に最も売れている加工肉商品が200万パックを販売しました。.

戦略的取引と数十億ドルの資金調達が日本の加工肉市場を再編

- 伊藤ハム米久の大型工場投資:伊藤ハム米久ホールディングスは、静岡県三島市に大型の食肉加工工場を建設する投資を行っています。この工場は同社の将来戦略の要となるもので、2026年度下期の稼働開始を予定しています。

- 丸大食品の大規模な設備投資:丸大食品は、2025年3月期に73億円の設備投資予算を計上しました。この投資は、日本国内における既存の生産能力の強化と近代化を目的としています。

- 日本ハムの全国サステナビリティ投資:日本ハムは2024年に、国内の農場と工場39か所に大規模太陽光発電システムを導入する投資を発表しました。このプロジェクトは、再生可能エネルギーの活用を促進するため、2025年度までの完了を目指しています。

- スターゼンの米国戦略買収: 2024年初頭、日本の食肉加工会社スターゼン株式会社は、米国の食肉加工会社JSホールディングスの過半数株式を取得しました。これは、日本での加工事業における牛肉の安定供給を確保することを目的としています。

- 味の素の未来の食品技術への投資:食品大手の味の素株式会社は、2024年初頭にイスラエルの細胞農業企業スーパーミートに戦略的投資を行いました。これは、日本の市場リーダーによる未来の食肉生産技術への大規模な投資を示しています。

- 伊藤ハム米久のAI技術投資:伊藤ハム米久ホールディングスは、2024年にAIを活用した需要予測を専門とするテクノロジースタートアップ「ARUM」に出資しました。この技術を自社工場に導入し、生産の最適化と廃棄物削減を目指します。

- 米久の海外サプライチェーン投資:伊藤ハム米久の子会社である米久は、2024年にベトナムに合弁会社を設立しました。この投資は、加工食肉市場を支える日本の加工工場への安定供給を確保するために、「フィード・トゥ・フォーク」の包括的な豚肉事業の構築を目指しています。

- エスフーズによる国内同業他社の買収: 2024年5月、エスフーズ株式会社は群馬県に本社を置く食肉加工品専門メーカーである旭屋の買収を発表しました。これは、関東地域における事業基盤の拡大を目的としています。

- プリマハムの工場近代化基金:プリマハムは中期計画の一環として、自動化と生産能力の増強を目的として、2024年を通じて茨城工場などの中核生産施設への大規模な設備投資を継続します。

- 日本ハムの植物由来代替肉への投資:日本ハムは、2024年まで植物由来の「ミライミート」事業への戦略的投資を継続し、生産規模を拡大し、日本における代替肉の需要拡大に対応するために、施設のアップグレードと研究開発に資金を提供します。

日本の加工肉市場におけるトップ企業

- カーギル株式会社.

- コナグラブランズ株式会社.

- 日本ハム株式会社.

- 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社.

- 兼松株式会社

- エスシーフーズ株式会社

- プリマハム株式会社.

- ニチレイグループ

- 丸大食品株式会社

- その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

肉の種類別

- 家禽

- チキン

- 七面鳥

- アヒル

- 豚肉

- 牛肉

- その他

製品タイプ別

- 治癒

- 乾燥

- 新鮮な加工品

- 調理済み

- 生発酵ソーセージ

- 生の調理済み

- その他

包装タイプ別

- 真空包装

- 修正雰囲気包装(MAP)

- 缶詰包装

- プラスチック包装材/ホイル

- トレイパック

- その他

エンドユーザー別

- 家庭

- 食品サービス部門

- ホテル、レストラン、カフェ (HoReCa)

- ケータリングサービス

- 機関投資家

- その他

流通チャネル別

- オンライン

- eマーケットプレイス

- 企業のウェブサイト

- オフライン

- スーパーマーケット/ハイパーマーケット

- コンビニエンスストア

地域別

- 北海道

- 本州

- 四国

- 九州

- その他の日本

包括的な市場知識をお探しですか? 当社の専門スペシャリストにご相談ください。.

アナリストに相談する

.svg)