Wasserstoffmarkt: Nach Typ (blauer Wasserstoff, grüner Wasserstoff, grauer Wasserstoff); Technologie (thermisches Verfahren, elektrolytisches Verfahren und andere); Anwendungen (Methanolproduktion, Ammoniakproduktion, Erdölraffinerie, Wärmebehandlung, Transport, Stromerzeugung, erneuerbare Energien, Wasserstoff-Brennstoffzelle und andere); Liefermodell (Eigenversorgung und freier Handel); und Region) – Branchendynamik, Marktgröße und Potenzialprognose für 2025–2050

- Letzte Aktualisierung: 22. Januar 2025 | | Bericht-ID: AA1221107

Marktszenario

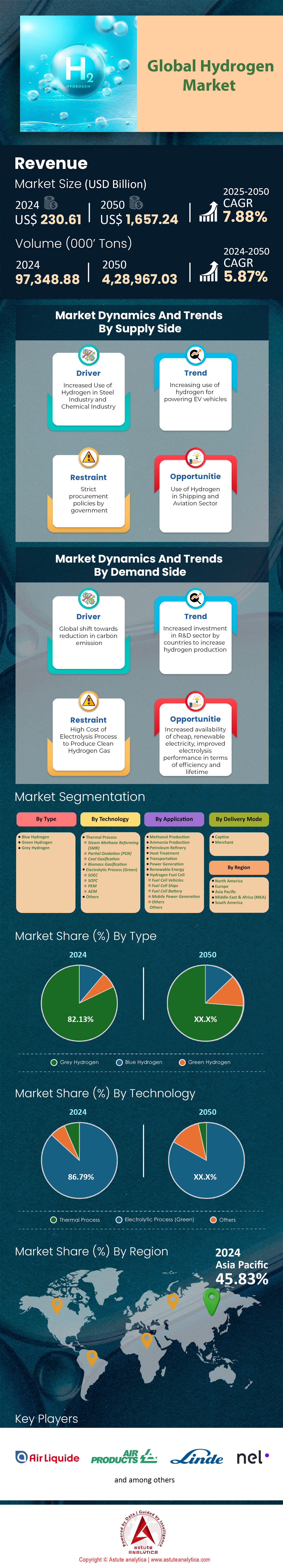

Der Wasserstoffmarkt wird voraussichtlich einen Umsatzanstieg von 230,61 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf fast 1.657,24 Milliarden US-Dollar im Jahr 2050 verzeichnen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,88 % im Prognosezeitraum 2025–2050 entspricht.

Das weltweite Interesse am Wasserstoffmarkt ist rasant gestiegen und hat ihn zu einer Schlüsselrolle im globalen Bestreben nach nachhaltigeren Energiesystemen gemacht. Anfang 2024 stand die Wasserstoffwirtschaft kurz vor einem grundlegenden Wachstum, angetrieben durch staatliche Zusagen, Investitionen des Privatsektors und fortschrittliche Technologien. Obwohl der weltweite Wasserstoffbedarf jährlich bei rund 97 Millionen Tonnen liegt, gelten derzeit nur etwa 1 % als emissionsarmer Wasserstoff. Dies verdeutlicht das enorme Potenzial für den Ausbau saubererer Produktionswege, insbesondere durch Wasserelektrolyse. Aktuelle Zahlen zeigen, dass die weltweite Kapazität von Wasserelektrolyseuren von 1,4 Gigawatt (GW) Ende 2023 auf voraussichtlich 5 GW bis Ende 2024 gestiegen ist – ein Zuwachs von 257 % innerhalb nur eines Jahres. Allein China wird voraussichtlich fast 70 % der geplanten 5 GW Elektrolysekapazität ausmachen und damit seine führende Position beim Ausbau von grünem Wasserstoff unterstreichen. Gleichzeitig ist das Potenzial des Wasserstoffsektors zur Schaffung von Arbeitsplätzen immens; Prognosen gehen von bis zu 2 Millionen Arbeitsplätzen jährlich bis 2030–2050 aus. Dennoch haben nur 4 % der Hunderten von globalen Projekten für sauberen Wasserstoff eine endgültige Investitionsentscheidung erreicht, was auf eine Umsetzungslücke zwischen hochgesteckten Zielen und der Realität vor Ort hinweist.

Trotz dieser Herausforderungen ist die Dynamik des Wasserstoffmarktes deutlich spürbar. Die Produktionskosten für grünen Wasserstoff – einst bei 8–10 US-Dollar/kg – sind in einigen Pilotprojekten auf etwa 6 US-Dollar/kg gesunken und dürften mit zunehmender Verbreitung weiter fallen. Gleichzeitig ist die Ammoniakindustrie, die traditionell auf nicht erneuerbaren Wasserstoff angewiesen ist, für rund 1,8 % der globalen CO₂-Emissionen verantwortlich und bietet damit einen entscheidenden Anreiz, die Nutzung von sauberem Wasserstoff zu beschleunigen. Von Raffinerien bis hin zu zukünftigen „Wasserstoffzentren“ setzen sich die Akteure für Initiativen ein, die Elektrolyseprojekte mit unterstützenden politischen Rahmenbedingungen verknüpfen. Da globale Institutionen die Rolle von Wasserstoff bei der Dekarbonisierung von Verkehr, Industrie und Energiespeicherung betonen, sehen Experten einen klaren Weg zur Reduzierung der CO₂-Emissionen und zur Ankurbelung dringend benötigter wirtschaftlicher Entwicklung. Dieses Zusammenwirken von Politik, Technologie und Marktentwicklung bildet die Grundlage für die Wasserstoffrevolution, von der viele glauben, dass sie die Energienetze, wie wir sie kennen, grundlegend verändern wird.

Um weitere Einblicke zu erhalten, fordern Sie ein kostenloses Muster an

Aktuelle Produktion und Technologieeinsatz

Die Lieferkette des modernen Wasserstoffmarktes wird weiterhin von fossilbasierten Verfahren, insbesondere der Dampfreformierung von Methan (SMR), dominiert. Von den jährlich weltweit produzierten 97 Millionen Tonnen H₂ stammen über 96 Millionen Tonnen aus CO₂-intensiven Methoden, oft ohne CO₂-Abscheidung und -Speicherung (CCS). Weniger als 1 % – wie mehrere Branchenberichte zeigen – gilt derzeit als emissionsarmer Wasserstoff. Dies verdeutlicht die erhebliche Diskrepanz zwischen der etablierten fossilbasierten Produktion und den saubereren Verfahren, die im Rahmen der globalen Klimaziele gefordert werden. Mehrere Faktoren treiben jedoch den Wandel hin zu saubereren Technologien voran. Allen voran der Anstieg der angekündigten Produktionskapazitäten für Elektrolyseure: von rund 13 GW jährlich im Jahr 2022 auf 25 GW im Jahr 2023. Die tatsächliche Produktionsleistung bleibt jedoch hinterher: Eine Auslastung von lediglich 10 % im Jahr 2023 deutet darauf hin, dass viele Anlagen noch nicht voll ausgelastet sind oder sich noch in der Pilotphase befinden.

Mit Blick auf die Zukunft prognostiziert die globale Marktstudie zum Wasserstoffmarkt, dass die Produktion emissionsarmer Wasserstoffanlagen bis 2030 auf rund 38 Millionen Tonnen pro Jahr (Mtpa) ansteigen könnte – potenziell sogar noch höher bei ambitionierteren Szenarien. Dieser Optimismus beruht unter anderem darauf, dass Länder mit verschiedenen Elektrolysetechnologien experimentieren, darunter alkalische Elektrolyse, PEM (Protonenaustauschmembran) und Festoxid-Elektrolyse, die jeweils einzigartige Kosten- und Effizienzprofile aufweisen. Befürworter sehen einen Weg, bis zum Ende des Jahrzehnts einen Kostenrichtwert von 2 US-Dollar/kg zu erreichen, angetrieben durch Skaleneffekte und verbesserte Technologien. Darüber hinaus bieten Programme zur Erforschung von „blauem Wasserstoff“ (fossiler Wasserstoff mit CCS) eine Übergangslösung und reduzieren die CO₂-Emissionen im Vergleich zur SMR-Produktion ohne CO₂-Abscheidung deutlich. Werden diese Fortschritte durch unterstützende politische Anreize gefördert, werden sie kurzfristig sowohl die Nachfrage als auch das Angebot an saubererem Wasserstoff stärken.

Marktdynamik

Trend: Rasantes Wachstum bei grünem Wasserstoff: Eine globale Triebkraft des Wandels

Der Markt für grünen Wasserstoff verändert die Energielandschaft rasant und bietet eine CO₂-freie Alternative für Branchen, die lange auf fossile Brennstoffe angewiesen waren. Die weltweite Wasserstoffproduktion erreichte 2023 97 Millionen Tonnen, doch stammen weniger als 1 Million Tonnen aus Elektrolyseuren. Dies verdeutlicht den zwar begrenzten, aber wachsenden Einfluss von grünem Wasserstoff. Chinas installierte Kapazität für Wasserelektrolyse lag 2024 bei rund 1,2 Gigawatt und unterstreicht damit seine wachsende Führungsrolle in diesem Sektor. Mindestens 29 Regierungen weltweit haben inzwischen formalisierte Wasserstoffstrategien verabschiedet, die emissionsarme Produktion und Nutzung priorisieren. Einige Pilotanlagen im Nahen Osten testen integrierte solarbetriebene Elektrolyseure mit einer anfänglichen Tagesproduktion von 40 Tonnen. Großprojekte in Nordeuropa zielen darauf ab, Windparks mit Elektrolyseur-Clustern zu kombinieren, um eine kontinuierliche Versorgung mit erneuerbarer Energie zu gewährleisten. In Australien experimentieren Raffinerien mit kleinen, vor Ort installierten Elektrolyseuren, um die Abhängigkeit von per Lkw angeliefertem Wasserstoff zu reduzieren. Diese Bemühungen signalisieren insgesamt eine deutliche Hinwendung zu sauberen Energiealternativen.

Aktuelle Daten zum Wasserstoffmarkt zeigen weltweit über 780 groß angelegte Projekte zur Erzeugung von grünem Wasserstoff, die allesamt technologische Durchbrüche beschleunigen und die Kosten senken wollen. In Westaustralien verfolgt eine neue Initiative das Ziel, jährlich 10.000 Tonnen grünen Wasserstoff zu produzieren, vorwiegend für den Export nach Ostasien. Ermutigende Kostentrends zeichnen sich ab: Fortschrittliche Pilotanlagen in Nordeuropa haben Produktionskosten von knapp 3,2 US-Dollar pro Kilogramm erreicht, verglichen mit über 7 US-Dollar zuvor. Der weltweit größte geplante Elektrolyseur mit einer anfänglichen Kapazität von 2,2 Gigawatt befindet sich in Neom, Saudi-Arabien, im Bau und soll sowohl den Inlands- als auch den internationalen Markt versorgen. Kleinere Pilotprojekte in Afrika testen derweil, wie grüner Wasserstoff vor Ort die Dieselimporte für abgelegene Gemeinden reduzieren kann. Innovative Forschung in Asien konzentriert sich auf Membranen der nächsten Generation zur Effizienzsteigerung; einige Prototypen versprechen eine schnellere Wasserstoffproduktion. Zusammengenommen unterstreichen diese Meilensteine den beschleunigten globalen Wandel hin zu grünem Wasserstoff.

Herausforderung: Hohe Produktionskosten bei Wasserstoff: Hindernisse für eine breite industrielle Einführung

Der Wasserstoffmarkt birgt zwar immenses Potenzial für die Dekarbonisierung von Energiesystemen, doch die hohen Produktionskosten stellen weiterhin ein erhebliches Hindernis für eine breitere Anwendung dar. Grauer Wasserstoff, der durch Dampfreformierung von Methan hergestellt wird, kann bereits ab 1,2 US-Dollar pro Kilogramm kosten, während grüner Wasserstoff in Märkten ohne günstige erneuerbare Energien bis zu 12 US-Dollar pro Kilogramm kosten kann. In einigen fortschrittlichen Elektrolyseur-Pilotprojekten konnten die Kosten auf etwa 3,5 US-Dollar pro Kilogramm gesenkt werden, doch eine flächendeckende kommerzielle Einführung ist noch in weiter Ferne. Bis 2024 wurden jährlich weniger als 1 Million Tonnen grüner Wasserstoff produziert, was die erheblichen Investitions- und Betriebskosten widerspiegelt, die größere Investitionen abschrecken. Die Wasserstoffspeicherung stellt eine weitere Kostenhürde dar und kann in US-Pilotprojekten bis zu 1 US-Dollar pro Kilogramm betragen. Obwohl einige Länder Teile der Lieferkette subventionieren, stehen die meisten Projektentwickler weiterhin vor erheblichen Risiken bei der Sicherstellung einer konstanten und kostengünstigen Stromversorgung, um die Wirtschaftlichkeit von Projekten für grünen oder blauen Wasserstoff zu gewährleisten.

Infrastruktur- und Ausrüstungskosten verschärfen das Problem zusätzlich: Auf dem europäischen Wasserstoffmarkt können die Installationskosten eines hochmodernen Protonenaustauschmembran-Elektrolyseurs über 1.000 US-Dollar pro Kilowatt liegen. Bei Projekten zur Erzeugung von blauem Wasserstoff, bei denen die CO₂-Abscheidung und -Speicherung unerlässlich ist, können die Investitionskosten Hunderte von Millionen Dollar erreichen, bevor überhaupt Wasserstoff produziert wird. Die Produktionskapazität für Elektrolyseure stieg 2023 auf 25 Gigawatt, doch nur rund 2,5 Gigawatt liefen vom Band. Dies spiegelt die Zurückhaltung angesichts der hohen Vorlaufkosten dieser Anlagen wider. In einem globalen Register, das über 700 geplante Wasserstoffinitiativen erfasst, haben lediglich 28 eine endgültige Investitionsentscheidung erhalten, was die Finanzierungsunsicherheiten im Zusammenhang mit steigenden Kosten unterstreicht. Die Einführung einer Reihe technischer Innovationen – von der Membraneffizienz bis zur thermischen Integration – könnte dazu beitragen, die Produktionskosten zu senken. Dennoch bleibt die bestehende Preisdifferenz zwischen fossilbasiertem Wasserstoff und umweltfreundlicheren Alternativen eine zentrale Herausforderung, die für eine wirklich breite industrielle Akzeptanz bewältigt werden muss.

Grauer Wasserstoff macht 84 % des Marktanteils aus

Grauer Wasserstoff ist der unangefochtene Marktführer im Wasserstoffsektor und deckt derzeit rund 82,13 % des weltweiten Bedarfs. Da die globale Wasserstoffproduktion im Jahr 2023 voraussichtlich 97 Millionen Tonnen erreichen wird und weniger als 1 % als emissionsarm eingestuft werden, entfallen somit über 96 Millionen Tonnen auf grauen Wasserstoff. Er ist weiterhin wettbewerbsfähig und kostet zwischen 0,98 und 2,93 US-Dollar pro Kilogramm, während blauer Wasserstoff 1,8 bis 4,7 US-Dollar und grüner Wasserstoff 4,5 bis 12 US-Dollar pro Kilogramm kostet. Die Dampfreformierung von Methan (SMR), die primäre Produktionstechnologie für grauen Wasserstoff, erreicht einen Wirkungsgrad von rund 85 %, emittiert jedoch 9 bis 10 kg CO₂ pro Kilogramm produziertem Wasserstoff. Trotz dieser Emissionen bleibt grauer Wasserstoff aufgrund der in vielen Regionen fehlenden strengen CO₂-Bepreisung wirtschaftlich attraktiv, wobei der Erdgaspreis ein entscheidender Faktor ist. Die USA unterstreichen ihre starke Marktposition mit einem rund 2.575 Kilometer langen Wasserstoffleitungsnetz, das überwiegend grauen Wasserstoff transportiert, während weltweit nur 4 % der neuen Wasserstoffprojekte eine endgültige Investitionsentscheidung getroffen oder mit dem Bau begonnen haben. Daher dürfte grauer Wasserstoff seinen bedeutenden Marktanteil auch dann behaupten, wenn der globale Wasserstoffsektor bis 2050 voraussichtlich einen Wert von 1,4 Billionen US-Dollar erreichen wird.

Die Dominanz von grauem Wasserstoff beruht maßgeblich auf der starken Nachfrage aus Branchen wie der Raffinerieindustrie (ca. 38,2 Millionen Tonnen im Jahr 2018) und der Ammoniakproduktion (ca. 31,5 Millionen Tonnen im selben Jahr). Da diese großen Märkte durch eine ausgereifte SMR-Infrastruktur wirtschaftlich bedient werden, profitiert grauer Wasserstoff von Skaleneffekten, die zu niedrigen Stückkosten beitragen. Auch wenn Prognosen zufolge der Wasserstoffsektor von 2030 bis 2050 jährlich bis zu zwei Millionen Arbeitsplätze schaffen könnte, ist der Übergang zu grünem oder blauem Wasserstoff mit hohen Investitionskosten, dem höheren Energieaufwand der Elektrolyse und dem Bedarf an großtechnischer CO₂-Abscheidung und -Speicherung verbunden. Grauer Wasserstoff hingegen erfordert nur minimale Umrüstungen und kann in vielen Regionen auf reichlich vorhandenes und kostengünstiges Erdgas zurückgreifen. Zwar könnten politische Änderungen die 9–10 kg CO₂ pro Kilogramm grauem Wasserstoff letztendlich bestrafen, doch sind CO₂-Beschränkungen in vielen Märkten weiterhin wenig verbreitet. Folglich behält grauer Wasserstoff seine entscheidende Führungsposition – auch wenn der Markt für blauen Wasserstoff bis 2033 voraussichtlich 22,27 Milliarden US-Dollar erreichen wird – was die anhaltende Abhängigkeit von fossilbasierten Wegen zur Wasserstoffproduktion verdeutlicht.

Infrastruktur, Transport und neue Endanwendungen

Ein entscheidender Faktor für den zukünftigen Erfolg von Wasserstoff ist der Aufbau eines widerstandsfähigen globalen Infrastrukturnetzes. In den Vereinigten Staaten beispielsweise existieren nur etwa 1.600 Meilen (ca. 2.575 km) Wasserstoffpipelines, verglichen mit einem weitverzweigten 300.000 Meilen (ca. 480.000 km) langen Erdgasnetz. Diese Diskrepanz erfordert erhebliche Investitionen in die Modernisierung oder den Neubau bestehender Infrastrukturen, insbesondere da die EU ebenfalls grenzüberschreitende Wasserstoffkorridore zur Erleichterung des großflächigen Handels prüft. Japan, das traditionell von Energieimporten abhängig ist, hat eine Vorreiterrolle bei der Verflüssigung von Wasserstoff für den Seetransport übernommen. Der Einsatz spezialisierter Schiffe – ähnlich wie LNG-Schiffe – soll eine zuverlässige Lieferkette für Branchen von der Stahlherstellung bis zur Energieerzeugung gewährleisten.

Der Transportsektor bietet einige der vielversprechendsten Möglichkeiten zur Emissionsreduzierung im Wasserstoffmarkt, insbesondere bei Nutzfahrzeugen. Dank globaler Demonstrationsprogramme stieg die Zahl der wasserstoffbetriebenen Busse bis 2023 auf rund 7.200, und diese Zahlen werden sich mit zunehmender Reife der Brennstoffzellentechnologie vervielfachen. Allein in Europa prognostizieren Experten bis 2035 bis zu 850.000 wasserstoffbetriebene mittelschwere und schwere Lkw auf den Straßen, was einem jährlichen Wasserstoffbedarf von etwa 6.900 Kilotonnen entspricht. Aktuelle Daten deuten zudem darauf hin, dass Nutzfahrzeuge rund 95 % des transportbezogenen Wasserstoffverbrauchs ausmachen werden, was ihre Dominanz in diesem Segment unterstreicht. Auch jenseits der Straße gewinnen Wasserstoffzüge und -schiffe in Regionen wie Südkorea und Deutschland an Bedeutung, wo Pilotprojekte bestätigen, dass Wasserstoff Diesel oder Schweröl effektiv ersetzen kann. Dieses wachsende Anwendungsspektrum unterstreicht die Anpassungsfähigkeit der Technologie und ihr Potenzial zur Dekarbonisierung von Sektoren, in denen sich die direkte Elektrifizierung als schwieriger erwiesen hat.

Aktuelle Produktion und Technologieeinsatz

Die Lieferkette des modernen Wasserstoffmarktes wird weiterhin von fossilbasierten Verfahren, insbesondere der Dampfreformierung von Methan (SMR), dominiert. Von den jährlich weltweit produzierten 97 Millionen Tonnen H₂ stammen über 96 Millionen Tonnen aus CO₂-intensiven Methoden, oft ohne CO₂-Abscheidung und -Speicherung (CCS). Weniger als 1 % – wie mehrere Branchenberichte zeigen – gilt derzeit als emissionsarmer Wasserstoff. Dies verdeutlicht die erhebliche Diskrepanz zwischen der etablierten fossilbasierten Produktion und den saubereren Verfahren, die im Rahmen der globalen Klimaziele gefordert werden. Mehrere Faktoren treiben jedoch den Wandel hin zu saubereren Technologien voran. Allen voran der Anstieg der angekündigten Produktionskapazitäten für Elektrolyseure: von rund 13 GW jährlich im Jahr 2022 auf 25 GW im Jahr 2023. Die tatsächliche Produktionsleistung bleibt jedoch hinterher: Eine Auslastung von lediglich 10 % im Jahr 2023 deutet darauf hin, dass viele Anlagen noch nicht voll ausgelastet sind oder sich noch in der Pilotphase befinden.

Mit Blick auf die Zukunft prognostiziert die globale Marktstudie zum Wasserstoffmarkt, dass die Produktion emissionsarmer Wasserstoffanlagen bis 2030 auf rund 38 Millionen Tonnen pro Jahr (Mtpa) ansteigen könnte – potenziell sogar noch höher bei ambitionierteren Szenarien. Dieser Optimismus beruht unter anderem darauf, dass Länder mit verschiedenen Elektrolysetechnologien experimentieren, darunter alkalische Elektrolyse, PEM (Protonenaustauschmembran) und Festoxid-Elektrolyse, die jeweils einzigartige Kosten- und Effizienzprofile aufweisen. Befürworter sehen einen Weg, bis zum Ende des Jahrzehnts einen Kostenrichtwert von 2 US-Dollar/kg zu erreichen, angetrieben durch Skaleneffekte und verbesserte Technologien. Darüber hinaus bieten Programme zur Erforschung von „blauem Wasserstoff“ (fossiler Wasserstoff mit CCS) eine Übergangslösung und reduzieren die CO₂-Emissionen im Vergleich zur SMR-Produktion ohne CO₂-Abscheidung deutlich. Werden diese Fortschritte durch unterstützende politische Anreize gefördert, werden sie kurzfristig sowohl die Nachfrage als auch das Angebot an saubererem Wasserstoff stärken.

Passen Sie diesen Bericht an + validieren Sie es mit einem Experten

Greifen Sie nur auf die Abschnitte zu, die Sie benötigen-regionspezifisch, Unternehmensebene oder nach Anwendungsfall.

Beinhaltet eine kostenlose Beratung mit einem Domain -Experten, um Ihre Entscheidung zu leiten.

Um mehr über diese Forschung zu erfahren, fordern Sie eine kostenlose Probe an

Marktdynamik

Trend: Rasantes Wachstum bei grünem Wasserstoff: Eine globale Triebkraft des Wandels

Der Markt für grünen Wasserstoff verändert die Energielandschaft rasant und bietet eine CO₂-freie Alternative für Branchen, die lange auf fossile Brennstoffe angewiesen waren. Die weltweite Wasserstoffproduktion erreichte 2023 97 Millionen Tonnen, doch stammen weniger als 1 Million Tonnen aus Elektrolyseuren. Dies verdeutlicht den zwar begrenzten, aber wachsenden Einfluss von grünem Wasserstoff. Chinas installierte Kapazität für Wasserelektrolyse lag 2024 bei rund 1,2 Gigawatt und unterstreicht damit seine wachsende Führungsrolle in diesem Sektor. Mindestens 29 Regierungen weltweit haben inzwischen formalisierte Wasserstoffstrategien verabschiedet, die emissionsarme Produktion und Nutzung priorisieren. Einige Pilotanlagen im Nahen Osten testen integrierte solarbetriebene Elektrolyseure mit einer anfänglichen Tagesproduktion von 40 Tonnen. Großprojekte in Nordeuropa zielen darauf ab, Windparks mit Elektrolyseur-Clustern zu kombinieren, um eine kontinuierliche Versorgung mit erneuerbarer Energie zu gewährleisten. In Australien experimentieren Raffinerien mit kleinen, vor Ort installierten Elektrolyseuren, um die Abhängigkeit von per Lkw angeliefertem Wasserstoff zu reduzieren. Diese Bemühungen signalisieren insgesamt eine deutliche Hinwendung zu sauberen Energiealternativen.

Aktuelle Daten zum Wasserstoffmarkt zeigen weltweit über 780 groß angelegte Projekte zur Erzeugung von grünem Wasserstoff, die allesamt technologische Durchbrüche beschleunigen und die Kosten senken wollen. In Westaustralien verfolgt eine neue Initiative das Ziel, jährlich 10.000 Tonnen grünen Wasserstoff zu produzieren, vorwiegend für den Export nach Ostasien. Ermutigende Kostentrends zeichnen sich ab: Fortschrittliche Pilotanlagen in Nordeuropa haben Produktionskosten von knapp 3,2 US-Dollar pro Kilogramm erreicht, verglichen mit über 7 US-Dollar zuvor. Der weltweit größte geplante Elektrolyseur mit einer anfänglichen Kapazität von 2,2 Gigawatt befindet sich in Neom, Saudi-Arabien, im Bau und soll sowohl den Inlands- als auch den internationalen Markt versorgen. Kleinere Pilotprojekte in Afrika testen derweil, wie grüner Wasserstoff vor Ort die Dieselimporte für abgelegene Gemeinden reduzieren kann. Innovative Forschung in Asien konzentriert sich auf Membranen der nächsten Generation zur Effizienzsteigerung; einige Prototypen versprechen eine schnellere Wasserstoffproduktion. Zusammengenommen unterstreichen diese Meilensteine den beschleunigten globalen Wandel hin zu grünem Wasserstoff.

Herausforderung: Hohe Produktionskosten bei Wasserstoff: Hindernisse für eine breite industrielle Einführung

Der Wasserstoffmarkt birgt zwar immenses Potenzial für die Dekarbonisierung von Energiesystemen, doch die hohen Produktionskosten stellen weiterhin ein erhebliches Hindernis für eine breitere Anwendung dar. Grauer Wasserstoff, der durch Dampfreformierung von Methan hergestellt wird, kann bereits ab 1,2 US-Dollar pro Kilogramm kosten, während grüner Wasserstoff in Märkten ohne günstige erneuerbare Energien bis zu 12 US-Dollar pro Kilogramm kosten kann. In einigen fortschrittlichen Elektrolyseur-Pilotprojekten konnten die Kosten auf etwa 3,5 US-Dollar pro Kilogramm gesenkt werden, doch eine flächendeckende kommerzielle Einführung ist noch in weiter Ferne. Bis 2024 wurden jährlich weniger als 1 Million Tonnen grüner Wasserstoff produziert, was die erheblichen Investitions- und Betriebskosten widerspiegelt, die größere Investitionen abschrecken. Die Wasserstoffspeicherung stellt eine weitere Kostenhürde dar und kann in US-Pilotprojekten bis zu 1 US-Dollar pro Kilogramm betragen. Obwohl einige Länder Teile der Lieferkette subventionieren, stehen die meisten Projektentwickler weiterhin vor erheblichen Risiken bei der Sicherstellung einer konstanten und kostengünstigen Stromversorgung, um die Wirtschaftlichkeit von Projekten für grünen oder blauen Wasserstoff zu gewährleisten.

Infrastruktur- und Ausrüstungskosten verschärfen das Problem zusätzlich: Auf dem europäischen Wasserstoffmarkt können die Installationskosten eines hochmodernen Protonenaustauschmembran-Elektrolyseurs über 1.000 US-Dollar pro Kilowatt liegen. Bei Projekten zur Erzeugung von blauem Wasserstoff, bei denen die CO₂-Abscheidung und -Speicherung unerlässlich ist, können die Investitionskosten Hunderte von Millionen Dollar erreichen, bevor überhaupt Wasserstoff produziert wird. Die Produktionskapazität für Elektrolyseure stieg 2023 auf 25 Gigawatt, doch nur rund 2,5 Gigawatt liefen vom Band. Dies spiegelt die Zurückhaltung angesichts der hohen Vorlaufkosten dieser Anlagen wider. In einem globalen Register, das über 700 geplante Wasserstoffinitiativen erfasst, haben lediglich 28 eine endgültige Investitionsentscheidung erhalten, was die Finanzierungsunsicherheiten im Zusammenhang mit steigenden Kosten unterstreicht. Die Einführung einer Reihe technischer Innovationen – von der Membraneffizienz bis zur thermischen Integration – könnte dazu beitragen, die Produktionskosten zu senken. Dennoch bleibt die bestehende Preisdifferenz zwischen fossilbasiertem Wasserstoff und umweltfreundlicheren Alternativen eine zentrale Herausforderung, die für eine wirklich breite industrielle Akzeptanz bewältigt werden muss.

Grauer Wasserstoff macht 84 % des Marktanteils aus

Grauer Wasserstoff ist der unangefochtene Marktführer im Wasserstoffsektor und deckt rund 84 % des aktuellen weltweiten Bedarfs. Mit einer globalen Wasserstoffproduktion von 97 Millionen Tonnen im Jahr 2023, von denen weniger als 1 % als emissionsarm eingestuft werden, entfallen somit über 96 Millionen Tonnen auf grauen Wasserstoff. Er ist weiterhin wettbewerbsfähig und kostet zwischen 0,98 und 2,93 US-Dollar pro Kilogramm, während blauer Wasserstoff 1,8 bis 4,7 US-Dollar und grüner Wasserstoff 4,5 bis 12 US-Dollar pro Kilogramm kostet. Die Dampfreformierung von Methan (SMR), die primäre Produktionstechnologie für grauen Wasserstoff, erreicht einen Wirkungsgrad von rund 85 %, emittiert jedoch 9–10 kg CO₂ pro Kilogramm produziertem Wasserstoff. Trotz dieser Emissionen bleibt grauer Wasserstoff aufgrund fehlender strenger CO₂-Bepreisung in vielen Regionen wirtschaftlich attraktiv, wobei der Erdgaspreis ein entscheidender Faktor ist. Die USA unterstreichen ihre starke Marktposition mit einem rund 2.575 Kilometer langen Wasserstoffleitungsnetz, das überwiegend grauen Wasserstoff transportiert, während weltweit nur 4 % der neuen Wasserstoffprojekte eine endgültige Investitionsentscheidung getroffen oder mit dem Bau begonnen haben. Daher dürfte grauer Wasserstoff seinen bedeutenden Marktanteil auch dann behaupten, wenn der globale Wasserstoffsektor bis 2050 voraussichtlich einen Wert von 1,4 Billionen US-Dollar erreichen wird.

Die Dominanz von grauem Wasserstoff beruht maßgeblich auf der starken Nachfrage aus Branchen wie der Raffinerieindustrie (ca. 38,2 Millionen Tonnen im Jahr 2018) und der Ammoniakproduktion (ca. 31,5 Millionen Tonnen im selben Jahr). Da diese großen Märkte durch eine ausgereifte SMR-Infrastruktur wirtschaftlich bedient werden, profitiert grauer Wasserstoff von Skaleneffekten, die zu niedrigen Stückkosten beitragen. Auch wenn Prognosen zufolge der Wasserstoffsektor von 2030 bis 2050 jährlich bis zu zwei Millionen Arbeitsplätze schaffen könnte, ist der Übergang zu grünem oder blauem Wasserstoff mit hohen Investitionskosten, dem höheren Energieaufwand der Elektrolyse und dem Bedarf an großtechnischer CO₂-Abscheidung und -Speicherung verbunden. Grauer Wasserstoff hingegen erfordert nur minimale Umrüstungen und kann in vielen Regionen auf reichlich vorhandenes und kostengünstiges Erdgas zurückgreifen. Zwar könnten politische Änderungen die 9–10 kg CO₂ pro Kilogramm grauem Wasserstoff letztendlich bestrafen, doch sind CO₂-Beschränkungen in vielen Märkten weiterhin wenig verbreitet. Folglich behält grauer Wasserstoff seine entscheidende Führungsposition – auch wenn der Markt für blauen Wasserstoff bis 2033 voraussichtlich 22,27 Milliarden US-Dollar erreichen wird – was die anhaltende Abhängigkeit von fossilbasierten Wegen zur Wasserstoffproduktion verdeutlicht.

Infrastruktur, Transport und neue Endanwendungen

Ein entscheidender Faktor für den zukünftigen Erfolg von Wasserstoff ist der Aufbau eines widerstandsfähigen globalen Infrastrukturnetzes. In den Vereinigten Staaten beispielsweise existieren nur etwa 1.600 Meilen (ca. 2.575 km) Wasserstoffpipelines, verglichen mit einem weitverzweigten 300.000 Meilen (ca. 480.000 km) langen Erdgasnetz. Diese Diskrepanz erfordert erhebliche Investitionen in die Modernisierung oder den Neubau bestehender Infrastrukturen, insbesondere da die EU ebenfalls grenzüberschreitende Wasserstoffkorridore zur Erleichterung des großflächigen Handels prüft. Japan, das traditionell von Energieimporten abhängig ist, hat eine Vorreiterrolle bei der Verflüssigung von Wasserstoff für den Seetransport übernommen. Der Einsatz spezialisierter Schiffe – ähnlich wie LNG-Schiffe – soll eine zuverlässige Lieferkette für Branchen von der Stahlherstellung bis zur Energieerzeugung gewährleisten.

Der Transportsektor bietet einige der vielversprechendsten Möglichkeiten zur Emissionsreduzierung im Wasserstoffmarkt, insbesondere bei Nutzfahrzeugen. Dank globaler Demonstrationsprogramme stieg die Zahl der wasserstoffbetriebenen Busse bis 2023 auf rund 7.200, und diese Zahlen werden sich mit zunehmender Reife der Brennstoffzellentechnologie vervielfachen. Allein in Europa prognostizieren Experten bis 2035 bis zu 850.000 wasserstoffbetriebene mittelschwere und schwere Lkw auf den Straßen, was einem jährlichen Wasserstoffbedarf von etwa 6.900 Kilotonnen entspricht. Aktuelle Daten deuten zudem darauf hin, dass Nutzfahrzeuge rund 95 % des transportbezogenen Wasserstoffverbrauchs ausmachen werden, was ihre Dominanz in diesem Segment unterstreicht. Auch jenseits der Straße gewinnen Wasserstoffzüge und -schiffe in Regionen wie Südkorea und Deutschland an Bedeutung, wo Pilotprojekte bestätigen, dass Wasserstoff Diesel oder Schweröl effektiv ersetzen kann. Dieses wachsende Anwendungsspektrum unterstreicht die Anpassungsfähigkeit der Technologie und ihr Potenzial zur Dekarbonisierung von Sektoren, in denen sich die direkte Elektrifizierung als schwieriger erwiesen hat.

Führende Unternehmen auf dem Wasserstoffmarkt

- Air Liquide International SA.

- Air Products and Chemicals, Inc.

- Atawey

- Claind

- Cummins

- Ergousp

- Enapter AG

- EvolOH, Inc.

- Brennstoffzellenenergie

- Grüne Wasserstoffsysteme

- Heliogen

- Accelera (Cummins)

- HyTech Power

- Inox

- ITM Power

- Linde plc

- McPhy Energie

- Messer Group GmbH

- NEL Wasserstoff

- Netzanschluss

- PowerTap

- Siemens AG

- Showa Denko

- Sternenfeuer-Energie

- Taiyo Nippon

- Verdagy

- Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Typ

Durch Technologie

- Thermisches Verfahren

- Dampf-Methan-Reformierung (SMR)

- Partielle Oxidation (POX)

- Kohlevergasung

- Biomassevergasung

- Elektrolytisches Verfahren

- SOEC

- SOFC

- PEM

- Andere

Auf Antrag

- Methanolproduktion

- Ammoniakproduktion

- Erdölraffinerie

- Wärmebehandlung

- Transport

- Stromerzeugung

- Erneuerbare Energien

- Wasserstoff-Brennstoffzelle

- Brennstoffzellenfahrzeuge

- Brennstoffzellenschiffe

- Brennstoffzellenbatterie

- Mobile Stromerzeugung

- Andere

Nach Lieferart

- Gefangen

- Händler

Nach Region

- Nordamerika

- Die USA

- Kanada

- Europa

- Großbritannien

- Deutschland

- Frankreich

- Norwegen

- Die Niederlande

- Restliches Europa

- Asien-Pazifik

- China

- Indien

- Japan

- Australien

- Südkorea

- Rest des asiatisch-pazifischen Raums

- Rest der Welt

- Naher Osten und Afrika (MEA)

- Lateinamerika

BERICHTSUMFANG

| Berichtsattribut | Einzelheiten |

|---|---|

| Marktgrößenwert im Jahr 2024 | 230,61 Mrd. US-Dollar |

| Erwartete Einnahmen im Jahr 2050 | 1.657,24 Mrd. US-Dollar |

| Historische Daten | 2020-2023 |

| Basisjahr | 2024 |

| Prognosezeitraum | 2025-2050 |

| Einheit | Wert (USD Mrd.) |

| CAGR | 7.88% |

| Abgedeckte Segmente | Nach Technologie, nach Anwendung, nach Bereitstellungsart, nach Region |

| Schlüsselunternehmen | Air Liquide International SA, Air Products and Chemicals, Inc., Aquahydrex, Atawey, Claind, Cummins, Ergousp, Enapter AG, EvolOH, Inc., Fuel Cell Energy, Green Hydrogen Systems, Heliogen, Hydrogenics, HyTech Power, Inox, ITM Power, Linde plc, McPhy Energy, Messer Group GmbH, NEL Hydrogen, Plug Power, PowerTap, Siemens AG, Showa Denko, Starfire Energy, Taiyo Nippon, Uniper, Verdagy, weitere namhafte Akteure |

| Anpassungsumfang | Erhalten Sie Ihren individuellen Bericht nach Ihren Wünschen. Fragen Sie nach einer Anpassung |

Sie suchen umfassende Marktkenntnisse? Beauftragen Sie unsere erfahrenen Spezialisten.

SPRECHEN SIE MIT EINEM ANALYSEN

.svg)